特集記事

エクセレント経営者に迫る|京都電機器株式会社

パワーエレクトロニクスとオプトエレクトロニクスの2つの事業分野を中心に最先端テクノロジーを駆使した高性能・多機能・高信頼の製品で世界に躍進する日本の産業界を支える京都電機器株式会社。日進月歩の技術革新が求められる事業領域でどのように成長発展を続けてこられたか、今後の経営戦略について小西秀人社長に伺いました。

パワーエレクトロニクスとオプトエレクトロニクス

共鳴するテクノロジーで未来を拓く

京都電機器株式会社

代表取締役社長

小西 秀人氏

会社概要

所在地 京都府宇治市槇島町十六19-1

TEL 0774-25-7711

設立 1962年3月

従業員数 160名

資本金 9,060万円

年商 57億円(’20/3期)

事業内容 電源機器・整流器・変圧器製造

U R L https://www.kdn.co.jp

PICK UP

パワーエレクトロニクスとオプトエレクトロニクス。その2つをつなぐデジタル制御技術の最先端テクノロジーを駆使し、新たな製品を絶えず生み出している。

高度な高周波スイッチング技術で幅広い電源装置を産業界に供給する

パワーモジュールの自社製造や自動化ラインの設計・開発で、他社が容易に真似できない生産技術を磨く

—— 御社のメイン事業であるパワーエクトロニクスとオプトエレクトロニクスについて教えてください。

小西 当社は、半導体・ディスプレイ製造装置等に搭載される電源装置や一時的(瞬間)な電圧低下による影響を防止する瞬時電圧低下保護装置などのパワーエレクトロニクス事業と、画像処理用LED照明を中心とするオプトエレクトロニクス事業を展開しています。

パワーエレクトロニクス事業のコア技術は、高電圧、高周波スイッチング技術、マイコンやFPGA(開発現場で書き換え可能な集積回路)などのコントロールICを使った制御技術です。特に高電圧を制御するのは厄介で、できれば避けて通りたい分野です。幸いにも当社には、創業以来培ってきた高電圧の豊富な経験とノウハウがあります。これらの技術は、最先端のパワー半導体であるSiC(シリコンカーバイド)デバイスを実装した電源装置にも活かされています。SiCデバイスに関しては、「京都地域スーパークラスタープログラム」に早くから参画し、京都大学やロームさんなどと一緒に開発に取り組んできました。そこでの成果を高電圧電源などに反映できることも強みになっています。

オプトエレクトロニクス事業のコア技術は、光学設計やシミュレーション技術です。当社には、蛍光灯を用いた画像処理用光源で40年以上、LED光源でも20年以上実装プリント基板の検査用などに採用されてきた実績があります。こんな照明ができないかと要望があれば、3Dプリンターでサンプルを直ぐ造り、お客様にスピーディーに提案します。技術と営業の両スタッフで検討・試作を繰り返し、妥協しない・諦めないという姿勢もお客様から評価をいただいています。

パワーエレクトロニクスとオプトエレクトロニクスの両事業は一見関連性が薄いようにも見えますが、制御技術という点で深く繋がっています。例えば、メタルハライド代替用のUV(紫外光)-LED照明の開発にも電源装置で培った技術を取り入れており、光源に合わせて最適なデジタル制御電源を提供できることも強みとなっています。

従来のアナログ中心の制御から、デジタル制御への転換が進むなか、積極的にフルデジタル制御化を推進することで、コストダウンと多機能、高性能化、小型化を同時に実現し、今後もお客様の利便性を高めていきたいと思っています。

また、当社では回路設計から機構設計、熱シミュレーション、生産設計、各種評価設備・検査設備を備えており、一貫したモノづくりを提供できる生産技術も大きな強みとなっています。

—— 生産技術では、電源の心臓部であるパワーモジュールを自社で開発し、

ロボットなどを活用した自動化ラインも自社で開発・製造されています。

小西 パワーモジュールに関して、チップはウエハで購入しますが、モジュールは社内のクリーンルームで製造しています。当社のような規模でモジュールを自社製造している会社は、まずないと思います。自動化ラインもロボットは購入しますが、それ以外は自社で設計し構築しています。モジュールの製造や生産ラインをブラックボックスにすることで、製品を分解しても容易に真似できません。参入障壁を設けるという意味で、特許とともに生産技術のブラックボックス化はとても大切だと思っています。

—— 環境問題がクローズアップされる近年では、省エネ対策としてもパワーエレクトロニクスの重要性が増しています。どのようなニーズが高まってきていますか。

小西 特に需要が伸びているのは、半導体やディスプレイ製造装置に使われる電源です。求められる役割も増えていますし、台数や金額も増えています。役割というのは、制御の精度であったり、これまでにない働きをさせる高機能化が求められるということです。

半導体業界では、「工場の地価は東京の丸の内と同じ」だと言われます。工場が立地しているのは世界各地の地価が安い郊外ですが、高いクラス(清浄度)のクリーンルームには膨大な投資が必要で、その工場に導入する製造装置は可能な限りコンパクトであるのが望ましい。電源装置も1台のスペースに2台入れば、それは圧倒的なメリットになります。当社が開発したSiCデバイスを実装した電源装置は従来にはない小型化を実現し、それがアドバンテージになっています。小型化イコール効率化ですから、省エネにもつながります。今開発しているのは2、3年後にリリースされる製造装置の電源ですが、小型化、高効率化、高機能化の技術は日々磨いています。

瞬時電圧低下と瞬時電断を保護する瞬時電圧低下保護装置

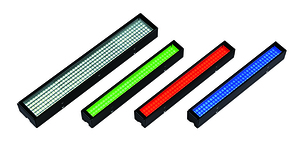

自然空冷で100万lxの高照度を実現したライン照明

画像処理用LED照明装置

バー型照明

東京営業所を一人で立ち上げ、ビジネス拡大のやりがいを実感する

—— 1955 年の創業から現在までの御社の歩みの中で、業容拡大の契機となったことは何でしょうか。

小西 義父の創業者(村瀬章氏)の時代は、現在のGSユアサ様(株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション)との取引で、会社としての基礎を築いてきました。業容の拡大という点では、20年ほど前に日立グループ様、ヤマハグループ様との取引が始まったことが大きな転機です。京都府外の新しいお客様が見つかり、そうしたお客様との仕事を通して開発力や生産技術力が向上し、さらにお客様が拡がるという好循環ができました。

—— 小西社長は1996 年36 歳で社長に就任され、業容拡大に取り組んでこられました。入社から社長就任までのキャリアで、どのような経験が役立ちましたか。

小西 私は高専卒業後、日本電池株式会社(現GSユアサ)に入社しました。今の若い人たちには珍しくありませんが、いろいろな会社で経験を積んで成長していきたいという考え方でした。次はどこにするかと思案していた時に、義父から「そんなことを考えているなら、うちに来い」と言われ、京都電機器に入社しました。最初は技術部で設計に携わり、しばらくして中小企業大学校に入学し、後継者としての経営スキルを約1年間しっかり学びました。経営実務という点では、そこで学んだことが基礎になっています。実践面では、その後に東京の営業所を立ち上げた経験が大きかったです。

—— 当時、東京では京都電機器の名前は知られていなかったのでしょうか。

小西 関東の会社にはほとんど知られていませんし、事務所も私一人でホテル暮らしからのスタートです。営業活動をしながら事務員や営業マンを採用して、徐々に営業所としての体裁も整えていきました。全部一人でやらないといけないので大変でしたが、楽しかったですね。マーケットが大きいですから、ビジネスを拡大するチャンスはいくらでもある。いろいろな会社の開発部門を回って新製品の情報をキャッチして、それを社内で共有して、これはという製品をお客様に提案する。動き方次第で、チャンスはいくらでも掴めるわけですからやりがいがありました。

東京営業所が軌道に乗って、やっとまともなオフィスに移転し、部下も増えていきました。京都で生まれ育った妻も東京での暮らしが気に入っていましたし、東京を拠点にビジネスを拡げていきたいと思っていた時に、義父が突然の病で急逝しました。急な就任で余裕もなく、そこからはただがむしゃらに進んできました。

巨額の投資で一大決断となった本社社屋の新設

—— 社長就任後は、関東の営業網を拡大するとともに、1999年に現在の本社および本社工場となる社屋を新築されました。

小西 新社屋を建設したのは、それまで4つの工場に分散していて効率が悪かったため一つにまとめたかったからです。当時はWeb会議などがない時代ですから、ちょっとミーティングをするといっても大変ですし、工場が複数あれば事務スタッフも余分に必要です。それに、工場ごとに変な村意識が生まれて融通が利かないというデメリットもありました。東京での経験で事業の拡大には自信がありましたが、なにしろ当時の売上規模に匹敵するような巨額の投資です。しかも、金融危機とそれに伴う経済の低迷時期で、新聞紙上ではバランスシートを軽量化する「持たざる経営」が喧伝されていました。不安は大きかったですが、結果的にはその後の事業拡大に弾みがつきました。

—— 2003年に中国上海工場(京特机電(上海)有限公司)を設立された狙いは何でしょうか。

小西 海外に営業拠点が欲しいと考えていたのですが、当時、中国では営業拠点を持つことが難しく、工場であれば比較的簡単に進出できたので、工場を設立しました。当初はローコストの部材調達先として活用してきました。2012年には現地の需要の高まりに対応するため、近隣に新工場を建設し、3倍の規模に拡大しました。現在は、難易度の高い部材は日本で加工して中国工場に供給し、開発や生産技術は日本というように連携してモノづくりをしています。顧客には中国に工場を展開している企業も多いので、今後はメンテナンス拠点としても重要になってきます。

設計からクリーンルームも備えた製造、各種評価・検査まで、一貫したモノづくりを提供

中国上海工場(京特机電(上海)有限公司)

ニーズは多く、着実に技術力を高めて期待に応えていくことでさらなる成長を目指す

—— 今回のコロナ禍は、事業にどのような影響がありましたか。

小西 一番大きな影響は、部材の調達が困難になったことです。当社もそうですが、お客様も部材が調達できなくなり一部の生産ラインを止めるという状況が5月ぐらいまで続きました。業務の面では、Web会議ばかりになりました。当社では従来から関東の営業所や中国工場との間でWeb会議をしていましたが、新型コロナの感染が拡大してからは客先ともWeb会議が普通になっています。コロナが終息してもこの流れは止まらないと思いますので、すべての会議室にWeb会議の環境を整えるように手配しています。売上面では、この1年は落ち込むと見ていますが、2、3年単位ではまずまずの売上は期待できるので、中期経営計画はそのままの目標で進めるつもりです。

—— 中期経営計画はいつから、どのように策定されているのですか。

小西 中小企業大学校で中長期の経営戦略について学び、これは当社でもやらないといけないと思って、私が社長になってから中計を策定しました。会社の強み・弱みの整理や成功要因の分析などを含めて、3年間の経営計画を立てています。毎年、全社員参加の会議を開き、内容を更新しています。当社の強みの一つになっているパワーモジュールの内製化も、中計の取り組みがあったからできた成果です。

—— 人材育成ではシニア人材を活用されていると伺っています。どのような人材を採用し、活用されているのですか。

小西 大手企業に勤めていた定年前後のエンジニアに声を掛けて、来てもらっています。もう10年ぐらい前から続けていて、現在でも5、6人が在籍しています。ペアリングで中堅社員を指導しているほか、実際の開発案件も担当し、特許を出した人もいます。

生粋のエンジニアばかりなので、任された仕事は休みも関係なく責任を持って取り組みますし、大手企業に勤めていた人はデータをドキュメントに残して管理するというやり方が非常に上手です。仕事に向かう姿勢も含めて日本のモノづくりが培ってきた貴重な財産を当社の社員に伝承してもらえるのは大きなメリットです。

—— 今後の事業戦略についてどのようなお考えをお持ちですか。

小西 ニッチ市場ですが、開発案件のニーズは多く、キャパがいっぱいの状況です。開発は当社にとって2年後、3年後の飯のタネですから、できる限りお受けしたいのですが、人員にも限りがありますし、技術は一足飛びで飛躍するものではありません。少しずつコツコツと技術力を磨いて、世に無い新しい製品を生み出していきます。

今の事業が衰退産業であれば違う考え方をしないといけませんが、幸いにも当社に対するニーズは高まっていますので、事業内容を変える必要はない。コロナ禍で一時的な停滞はあるかもしれませんが、中長期的にはまだまだ成長できるチャンスは大きいと考えています。

—— 最後に、2002 年に出資を受けた投資育成会社のご感想をお聞かせください。

小西 創業者が急逝して突然の社長就任でしたので、安定株主対策が急務でした。投資育成会社の出資を受けたことは、社員持株会や持株会社の設立などともに資本政策の一つです。株主として経営の安定に貢献してもらっているほか、対外信用力という点でも大きな効果がありました。当社の取引先は大手企業が多いので、投資育成会社の出資先ということが信用力のバックボーンになっていると感じます。

今後は、次の経営承継に向けて後継者の育成も課題になります。投資育成会社には新輪会など後継者育成のプログラムがあるので、機会があれば活用させてもらえればと思っています。

長時間にわたり、貴重なお話をありがとうございました。

P r o f i l e

1960年生まれ。1980年大阪府立工業高等専門学校電気工学科卒業後、日本電池株式会社(現株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション)入社。1983年京都電機器株式会社入社。1989年東京営業所所長に就任。1996年代表取締役社長に就任し現在に至る。

人生の転機になったのは、東京営業所を立ち上げたこと。

マーケットが大きく、動きようによってチャンスはいくらでもつかめる。

それは楽しかったですね。

本社