特集記事

今を見据え、次代に活かす ~外国人材の定着と活用が自社の持続的成長の鍵に~|藤本産業株式会社

創業は1931年、個人事業として建築金物や機械の組立用特殊ネジの製造販売から始めた藤本産業株式会社。終戦直後の1947年に法人化するとともに、ネジの専門商社としてアメリカなどへの輸出をスタートさせている。いち早く事業をグローバルに展開させてきた同社では現在、有能な外国人材を同社のさらなる成長のための心強い戦力として活用している。「国内外の経営環境が目まぐるしく変化する中で、柔軟な企業経営が必要で、多様な価値観を持つ外国人材の活用はその点でも意味がある」と語る藤本翔平社長に伺った。

藤本産業株式会社

代表取締役社長

藤本 翔平氏

1985年生まれ。奈良県出身。2011年藤本産業株式会社に入社。関連会社であるボサード株式会社を兼務。2012年専務取締役、2017年中国現地法人の総経理、2019年株式会社ニッコー(関連会社)の代表取締役を経て、2020年代表取締役社長に就任。

所在地 大阪府東大阪市本庄中2-3-6

TEL 06-6747-5881

設立 1947年7月

従業員数 75名

資本金 5,500万円

年商 29億円(’ 21/10期)

事業内容 鋲螺製品、切削加工部品等の販売

U R L https://www.fujimotosangyo.co.jp

ジャストインタイムで製品を提供して強みを発揮

スマートフォンなどに使われる精密なネジから、建物や橋梁などの巨大構造物を支えるアンカーボルトなどまで、ネジと言っても多種多様で、一般流通品と呼ばれるものだけで数十万点を数える。

藤本産業はネジ専門の商社として、4万点を超える在庫を保有しているほか、常時10万点以上のネジを取り扱っており、顧客が必要な時に、必要な製品を1本からでも提供する、いわゆる「ジャストインタイム」を強みとしている。

そして、同社が独自に展開している自動発注管理システム「SmartBin(スマートビン)」も優位性を訴求するものだ。重量センサを備えたボックスを顧客側に設置し、ネジ1本の重量を入力しておくことで、あらかじめ設定しておいた個数を下回ると自動的に発注メールが送信される。顧客にとっては在庫確認や発注業務が不要となる画期的なシステムで、IoTやDXが取り沙汰される昨今、注目を集めている。

この「SmartBin」を開発したのは、世界約30カ国で事業を展開するスイス最大のネジ商社・ボサードグループで、その日本法人は藤本産業が出資して設立された。両社の外国人材の採用を藤本産業が担っており、現在は今春の新卒採用者を含めて12名の外国人社員が活躍している。そして、それぞれの出身国はスイス、タジキスタン、中国、台湾、ベトナムと多彩だ。

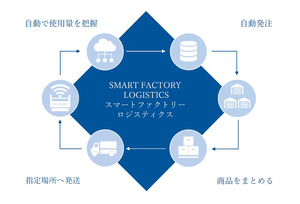

顧客側に導入された「SmartBin」による自動発注に、迅速かつ正確に対応する「SMAR TFACTORY LOGISTICS(SFL:スマートファクトリーロジスティクス)」。クレーン型自動倉庫で約10万点の商品を管理している。

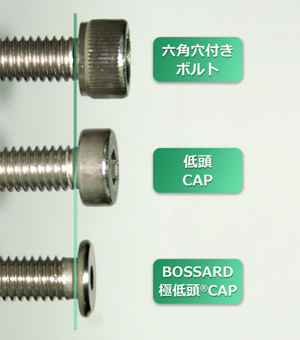

スイスのボサード社が開発した極低頭キャップを日本で初めて販売。

スイスのボサード社が開発した極低頭キャップを日本で初めて販売。

同社が初めて外国人材を採用したのは31年前の1991年。貿易担当の社員を募集したところ、その中に中国人の応募があったのがきっかけだ。「当時、中国や台湾からの輸入が増えていたので、中国語のできる人材として採用しましたが、現在は当社の外国人社員がみんな、外国人であることを活かした職務についているわけではありません」。それが、国籍が様々である理由のようだ。

彼らに求めることは、「日頃の業務に差し支えない程度の日本語力は必要ですが、より重視するのは論理的に物事を思考する力、そして自分で考えたことを自発的に行動に移せることです。これは日本人を採用する場合も同じです」。

同社が積極的に外国人材を採用し始めたのは3年前からで、背景には少子高齢社会への危惧がある。人事を担当する祐村欣也専務取締役は「若い世代が急速に減少している中で、優秀な人材の確保は大きな経営課題です。外国人材だからではなく、当社の発展のために活躍してくれる人材を求めています」と語っている。

入社後の定着率を高めるために会社のことをきちんと伝える

とは言っても、言語はもちろん、文化や価値観も異なる外国人材の採用にあたっては留意することもある。「日本人も同じですが」と前置きした上で、藤本社長は「採用にあたっては、当社が何を目指しているのか、そのためにどういったことをしているのかという前向きな情報とともに、未だにここが達成できていないといったネガティブな情報も伝えています。どのような質問にも正直に答えて、入社後にできるだけギャップが生まれないように留意しています。早期に離職されるようなことは、お互いのために避けたいですから。そのためか、当社では外国人に限らず離職率が低いですよ」と話している。

現在の外国人材の主な採用ルートは、国内の大学などのキャリアセンターを通じてだ。その理由について、祐村専務は「日本の大学の卒業生は就労ビザが取得しやすく、また在学中のインターンシップで当社への理解を深める機会があります。さらに、母国の大学を卒業した人より、日本の大学で学ぶ何年間かを日本で暮らした経験のある人のほうが様々な面で理解度が高いと感じます」と語る。

外国人材活用のポイントは価値観の尊重と公平性

日本で就職を希望する外国人に向けて「日本語は敬語もマスターしたほうが働きやすい」と流暢な日本語で語るフィリップ・ルフさん(後列右)。ラフマトゥロエフ・ハヨンさん(後列中央)は「自己主張ばかりでなく、まわりへの気遣いも大切」と助言する。イエ・ウエンハオさん(後列左)は目下、自身が日本語の勉強中だ。前列は藤本社長(左)と祐村専務。

もともとスイスのボサード社で「SmartBin」の開発に携わっていたというスイス国籍のフィリップ・ルフさんは「学生時代から日本の幕末期の歴史に関心があり『龍馬伝』など大河ドラマのファンでした。京都に旅行をしたのをきっかけに日本に留学し、その時から日本企業で働きたいという強い思いを持ちました」と話す。タジキスタン国籍のラフマトゥロエフ・ハヨンさんは「奨学金を得て来日し、いずれ母国に帰るつもりでしたが、3年以上住んで、日本の暮らしやすさから帰る気持ちがなくなりました。日本企業に就職した友人たちには不満をもらす人も少なくない中、この会社は文化が異なることもよく理解してくれ、とても働きやすいです」と語っている。イエ・ウエンハオさんも「わからないことがあっても、まわりが優しくフォローしてくれます」と居心地の良さを挙げていた。

藤本社長の口から何度も語られた「分け隔てなく」という言葉。昨年には「同一労働同一賃金」を就業規則にも明文化した。当社の成長のために期待することに日本人も外国人もないと語る一方で、外国人材の活用によるメリットについて、「多民族が共生している諸外国と比べて、日本は考え方が偏ってしまいがち。また、上長の言ったことに反対意見を言うことも少ない。これほど変化の早い時代に大切なのは、前例にこだわらない柔軟な対応だと思っており、外国人社員との多様な考えや価値観に基づく健全な議論は、私たちに新たな気づきや刺激を与えてくれます」と語っている。今後は日本人と同じく、本人の能力に応じて経営にも参画してもらいたいと藤本社長。31年前に入社した中国人社員も今は部下を率いている。全ての社員のバックグラウンドや価値観を理解し、一人ひとりを尊重する経営。同社がグローバルに発展してきた理由がここにあるようだ。

Posted by マガジン at 18:17

│ピックアップテーマ